Impazza il tema dei bonus bebè che il governo intende destinare anche a chi ha una condizione di reddito complessivo familiare che lo qualifica come (molto) benestante (fino a 90.000 euro).

Ovviamente si cercherà in Parlamento di ridimensionare questa assurda previsione (in un momento in cui non ci sono risorse, nemmeno un euro va sprecato). Ma c’è molto di più, come mi scrive un tecnico che vuole farsi chiamare (salveminianamente) Travet.

Il tema della alternativa tra una gratificazione monetaria e l’offerta di “servizi di cittadinanza” è una delle discriminanti fondamentali tra destra e sinistra liberale.

Mentre la destra liberale tende a sottolineare l’importanza di autonome scelte individuali (e quindi privilegia gratificazioni monetarie), a detrimento dell’universalità dei servizi a disposizione di ciascun cittadino, la sinistra liberale sottolinea l’inadeguatezza e la sostanziale inefficacia di queste a garantire l’einaudiana «eguaglianza dei punti di partenza» e privilegia l’effetto inclusivo dei servizi generali di cittadinanza.

Il punto più alto, in Italia, di questa seconda traiettoria di pensiero è rappresentata dalla celeberrima «Nota aggiuntiva» al Bilancio dello Stato del 1962, presentata dall’allora Ministro del Bilancio Ugo La Malfa, ma vergata dalla penna di economisti di chiara matrice liberale riformista come Paolo Sylos Labini e Giorgio Fuà.

Quella nota aveva uno dei suoi focus principali proprio sulla “politica dei redditi”; ovvero sulla necessità di offrire alle fasce più svantaggiate della popolazione, attraverso cospicui investimenti su alcuni qualificanti “consumi collettivi”, servizi di cittadinanza che bilanciassero la loro posizione di svantaggio nelle retribuzioni di mercato.

Ciò tanto più nei periodi di crisi, e tanto più quando la pressione internazionale scoraggia una politica di alti salari per imprese sottoposte a una stressante concorrenza internazionale. E soprattutto, tanto più nelle aree che nell’eufemistico linguaggio europeo sono dette “in ritardo di sviluppo”, posto che lo sviluppo stesso è misurato, a livello internazionale, sul doppio metro della crescita economica da una parte, ma anche dell’inclusione sociale dall’altra.

Il quadro della situazione attuale non è affatto confortante.

I nidi d’infanzia (tecnicamente servizi socio-educativi alla prima infanzia) sono stati oggetto di uno specifico finanziamento a partire dalla finanziaria 2006 (l. 296/2006, a. 1 c. 1259), dapprima con uno specifico Piano straordinario inaugurato dal primo Ministro per la famiglia (Rosy Bindi), quindi con ulteriori erogazioni dei Ministri successivi, a valere sul Fondo politiche per la Famiglia istituito con la medesima legge.

Il raggiungimento di standard determinati di diffusione dei servizi su base comunale e di percentuale di bimbi presi in carico nelle strutture è stato, nello stesso periodo, fissato come “obiettivo di servizio” per la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 dall’allora Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione Fabrizio Braca, assieme a quello sull’assistenza domiciliare integrata per anziani e non autosufficienti (ADI).

Questi orientamenti tenevano conto del pesante gap che affligge l’Italia rispetto agli altri Paesi sviluppati, sia in termini di quantità di offerta, sia in termini di omogeneità territoriale (si va da best practices come quelle dell’Emilia Romagna, del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento a situazioni di precaria esistenza come quelle della Calabria e della Campania), sia in termini di qualità dei servizi. Ciò con ricadute pesanti sia sulla scolarizzazione che sull’abbandono scolastico dei minori (come dimostra una cospicua letteratura internazionale), ma anche sulla conciliazione del lavoro femminile.

Le politiche sociali sono state pesantemente definanziate.

Lo sforzo di adeguamento inaugurato nel 2006 ha però conosciuto un pesante arretramento nella difficile congiuntura economica del Paese, che ha condotto in particolare i Governi di centro-destra a operare un drastico ridimensionamento proprio dei fondi destinati alle politiche sociali, sin dalla manovra finanziaria del 2010 per il triennio 2011-2013.

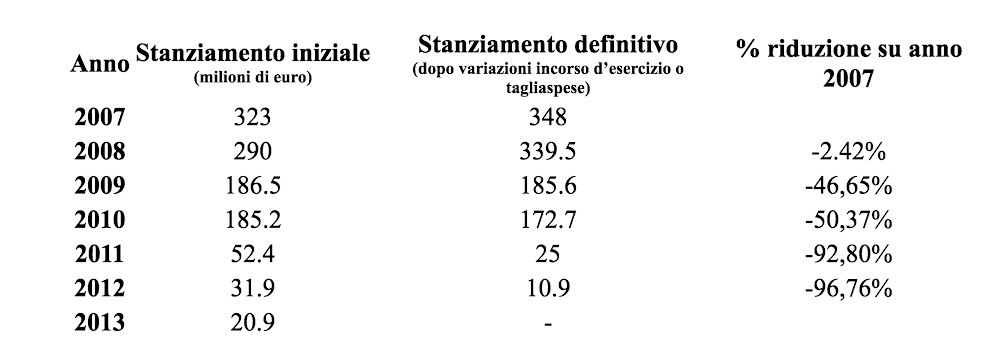

La situazione del Fondo per le politiche della famiglia è stata, da quel momento, la seguente:

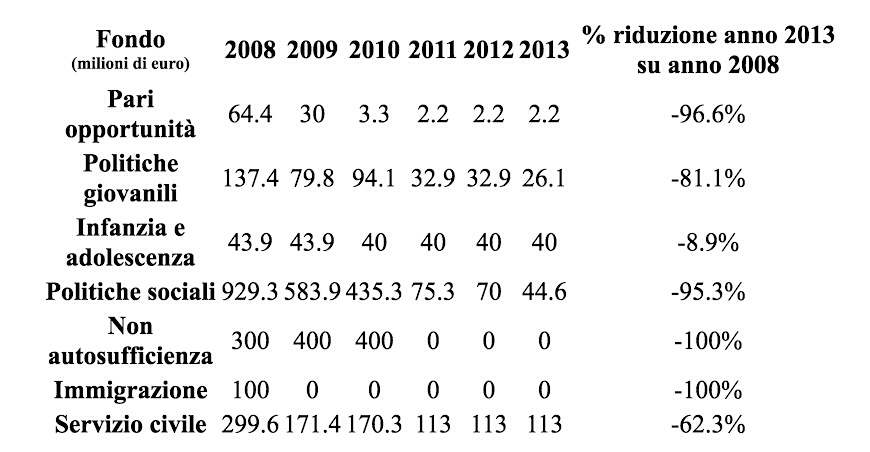

Analoga situazione si è però creata su tutti gli altri fondi di analoga finalità di policy. All’atto della programmazione finanziaria di quell’anno si scontavano le seguenti riduzioni, di fatto spesso ulteriormente inasprite negli anni a seguire per tagli cosiddetti “lineari” (ma in realtà ben poco lineari e chirurgicamente indirizzati in misura massiva sui già scarsi stanziamenti per il welfare), introdotti come effetti automatici di un meccanismo di copertura di leggi di spesa:

Va rimarcato che alcune di queste riduzioni o addirittura azzeramenti furono allora giustificati nell’ottica del dibattito di quei mesi sul cosiddetto “federalismo fiscale”; in altre parole, si sostenne che alcune di queste voci di spesa sarebbero state rifinanziate direttamente nell’ambito dei bilanci regionali a regime, con voci quantificate nell’ottica dei “costi standard”.

Come è noto, però, quel processo si è interrotto e a tutt’oggi queste risorse per il welfare non sono state più reintegrate, se non in maniera episodica, parziale e solo per alcuni fondi.

Il Piano d’Azione Coesione aveva provato a invertire la rotta.

La pesante situazione creatasi per questi tagli è stata affrontata soltanto nel contesto delle politiche di coesione, per volontà del Ministro Fabrizio Barca.

All’atto dell’insediamento del Governo Monti, l’Italia era la penultima nazione europea per tasso di utilizzo dei Fondi Strutturali, e, quel che è più grave, era in ritardo rispetto alla propria stessa capacità di utilizzo, in percentuale, allo stesso momento del periodo di programmazione nel settennio precedente.

È stato quindi posto in essere un grande sforzo di riprogrammazione delle risorse europee, attraverso uno specifico Piano d’Azione Coesione (PAC), finalizzato ad accelerare e riqualificare la spesa, riducendo il numero degli obiettivi di policy e concentrando su di essi una maggiore quantità di risorse.

Anche sulla scorta di ripetute osservazioni della Banca d’Italia, che ha spesso sottolineato la necessità di colmare, nel Mezzogiorno, il divario in termini di servizi pubblici e diritti di cittadinanza, come premessa alla riduzione del divario strutturale in termini di PIL, tra i pochi obiettivi prescelti per il PAC vi sono la scuola e, appunto, i preesistenti obiettivi di servizio su nidi e ADI.

Sono stati riprogrammati, a beneficio delle 4 Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) su nidi e ADI 730 milioni di euro.

Le finalità di utilizzo nei due campi sono complesse.

Da un alto, si sostiene ovviamente l’aumento dell’offerta, finanziando l’apertura di nuovi nidi in ambiti comunali sprovvisti o inadeguatamente forniti; e si intende innalzare, dall’altro, la qualità dell’offerta, spingendo all’adozione delle metodologie di gestione e dei caratteri di servizio che si sono dimostrati più efficaci nelle esperienze di punta italiane e internazionali.

Prendendo atto del drastico taglio dei fondi per il sociale, però, si è inteso finanziare nelle 4 Regioni anche le spese di funzionamento delle strutture, dal momento che i Comuni non riescono più a far fronte al loro costo, nonostante un diffuso aumento delle rette (che peraltro in base al meccanismo ISEE non vengono pagate da tutti i fruitori).

È stato acquisito, a questi fini, l’assenso della Commissione Europea, che di norma esclude che i Fondi Strutturali possano essere usati per finanziare l’ordinaria gestione. Stante la particolare situazione del Paese, però, l’accordo è stato raggiunto, in una logica di progressivo ristabilimento di un equilibrio tra finanziamenti ordinari e finanziamenti europei aggiuntivi.

In altre parole, si è concordato che nel PAC, e a seguire in una specifica linea di azione della programmazione 2014-2020, sarebbe stato previsto un finanziamento anche dei costi di funzionamento per nidi e ADI, ma a scalare, per dar tempo all’Italia, nel quadro di una complessiva spending review, di ricostituire i fondi statali per il sociale in misura adeguata al mantenimento del livello dei servizi.

La vicenda del programma “servizi di cura” (che, come detto, riguarda anche gli anziani non autosufficienti) nell’ambito del Piano d’Azione Coesione è ad oggi una delle più drammatiche.

La gestione del programma è stata affidata al Ministero dell’Interno, che ha perso ormai da molti decenni sensibilità, conoscenze e professionalità nei servizi sociali, che pure gli erano affidati fino agli anni ’60 del secolo scorso.

La conseguenza è che a tutt’oggi sono stati di fatto erogati soltanto fondi per il funzionamento, per di più senza alcun approccio strategico e senza fornire ai territori quell’accompagnamento che consentisse di riequilibrare la situazione a favore delle Regioni storicamente meno dotate di servizi.

Non esiste a tutt’oggi alcun documento di strategia che individui i caratteri da sviluppare nei servizi (ottimizzazione dei bacini d’utenza, coordinamento psicopedagogico, qualificazione degli operatori, diversificazione delle tipologie di servizi, standardizzazione di pratiche sugli esempi eccellenti, eccetera).

La situazione dei nidi non solo non è migliorata, ma si è drammaticamente appesantita (ormai non solo non si costruiscono nuovi nidi, ma si chiudono servizi già esistenti o si definanziano contributi un tempo consolidati, come ha dimostrato il recente clamoroso “sciopero dei passeggini” di Roma). E non vi è certezza che il programma non arrivi addirittura a perdere cospicue risorse. Il tutto senza che alcuna autorità politica negli ultimi due anni abbia tentato il benché minimo sforzo di efficientamento di un programma di questa importanza.

Quali sono le prospettive, allora?

Alla luce di tutto quanto accennato occorrerebbe rilanciare una politica di sostegno della diffusione e adeguamento qualitativo dei nidi e dell’ADI:

In primo luogo, occorrerebbe decidere se dare o meno continuità all’azione sui Fondi Strutturali secondo l’impostazione originariamente adottata con il Governo Monti; dando, nell’affermativa, una precisa indicazione in tal senso al Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo economico- DPS, che sta chiudendo, proprio in queste settimane, il cosiddetto Accordo di Partenariato con la Commissione Europea (ovvero il documento strategico di carattere negoziale in base al quale l’Italia si impegna, secondo le regole comunitarie appena rinnovate, a spendere la propria quota di Fondi Strutturali indicando obiettivi perseguiti e metodi adottati);

Impostare una programmazione finanziaria tesa a ricostituire progressivamente i fondi nazionali per il sociale, nella consapevolezza che la Commissione Europea non consentirà nella nuova stagione di programmazione un utilizzo (di per sé, come detto, improprio) dei Fondi Strutturali per spese ordinarie di funzionamento in assenza di una quantificazione a scalare e di un preciso impegno di riequilibrio delle risorse proprie da parte dell’Italia;

Adottare una convincente configurazione organizzativa per la gestione dei Fondi Strutturali e per il supporto decisionale e programmatorio anche in chiave di finanziamenti nazionali, posto che la gestione dell’Interno non presenta i necessari caratteri di expertise, relazioni e conoscenza. Può essere valutata, a questi fini, l’opzione più immediata di rafforzare e rilanciare adeguatamente il Dipartimento Famiglia della Presidenza, in ragione della sua recente storia operativa e organizzativa; ovvero, in una prospettiva più ambiziosa, se possibile fors’anche quella di una concentrazione e semplificazione organizzativa delle molte strutture che operano su politiche sociali in Presidenza.

A questo proposito, non si può non rammentare come fino al 1999 la Presidenza abbia avuto non una somma di piccoli Dipartimenti, ma un unico e più grande Dipartimento per gli Affari Sociali, che ebbe a suo tempo un ruolo rilevante di coordinamento e impulso rispetto alle Regioni e agli altri dicasteri nazionali.

Una collocazione dell’azione su temi di competenza erogativa regionale, ma con una competenza statale nella fissazione dei livelli essenziali e dei diritti sociali, come quelli del welfare per bambini e anziani, può ben essere posta proprio presso la Presidenza, in quanto non comporterebbe tanto funzioni finali, che sarebbero ministeriali, quanto funzioni di coordinamento, impulso, negoziato, condivisione, normazione che ben si attagliano alla tipologia di interventi riservati alle strutture presidenziali.

Comments (12)